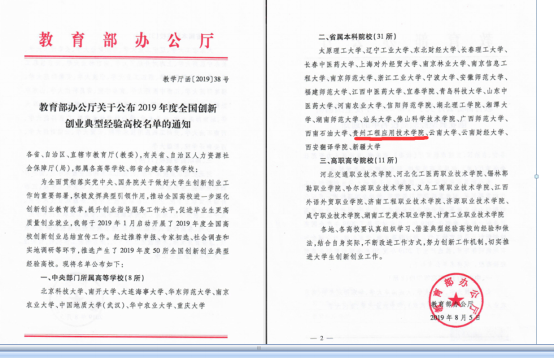

近日,教育部办公厅公布了2019年度全国创新创业典型经验高校名单,我校榜上有名,成功入选2019年度全国创新创业典型经验高校50强!

今年1月,教育部启动2019年度全国高校创新创业总结宣传工作。学校高度重视,认真梳理特色经验,精心组织申报,顺利通过了总结报告审查、省厅推荐、社会调查等环节,进入全国55所实地调研高校之一。5月25日,专家组进校调研,通过听取学校创新创业教育工作总体报告,召开师生座谈会,查阅相关资料,电话核查创业毕业生,实地走访调研等环节,对学校创新创业工作进行了全方位的考察指导,学校创新创业教育工作获专家组一致好评,最终跻身全国50强之列。

我校系教育部“对口支援西部地区高等学校计划”项目高校、国家百所应用型高校产教融合项目建设学校和贵州省首批转型发展试点高校、创新创业教育改革示范高校。近年来,学校对标应用型高校建设要求,构建创新创业教育体系,紧扣应用型人才培养目标,坚持以学生为中心,深化创新创业教育改革,提升学生创新创业能力,努力为地方经济社会发展培养高层次应用型人才。

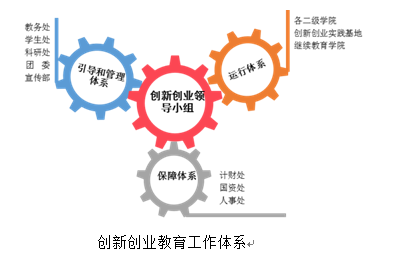

学校秉持“创新驱动、服务地方、打造特色”的工作思路,将深化创新创业教育改革纳入学校“十三五”事业发展规划和转型发展试点工作方案,明确了“43316”创新创业教育改革目标,创建三位一体的创新创业教育工作体系。

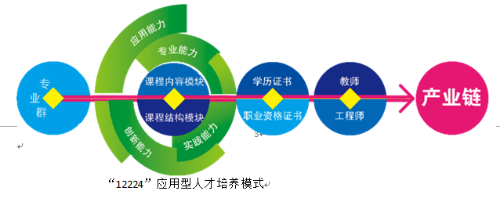

学校基于立足毕节、服务贵州、面向全国,培养高层次应用型人才的培养定位,结合“12224”应用型人才培养模式改革,按照“一对接、两师、双证、双模块、四能力”的应用型人才培养模式改革思路对人才培养方案进行了修订。

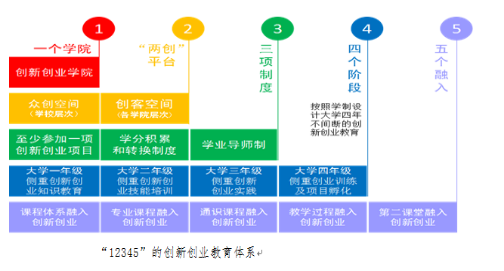

构建“12345”的创新创业教育体系。学校紧密围绕“面向全体学生,面向全体教师,结合专业教育与文化素质拓展,将创新创业教育融入人才培养全过程”的创新创业教育核心内涵,构建“12345”的创新创业教育体系,基本形成创新创业教育教师全员参与、学生全员覆盖、贯穿人才培养全过程,人才培养效益显著提升,大学生创新创业能力明显增强,相关工作成效被国家级、省级主流媒体报道。

加强创新创业课程体系建设。制定在线课程学习认定办法,引入《大学生创业基础》《创业管理实践》《创新创业执行力》等18门优质在线课程,每年选课规模达到5000余人次。2018年获批教育部产学合作协同育人项目《基于雨课堂智慧教学模式的创新创业课程体系建构》。挖掘和充实各类专业课程的创新创业教育资源要素,每学期在实践周(2周)实施应用创新实践类课程,将科学研究、学科竞赛转化为课程,推进校企合作共同开发课程,现开设了黔西北民俗研究、数学建模、电子制作、VR创意设计、大学生KAB创业基础等20门创新创业校本课程。

加强创新创业导师队伍建设。学校聘请优秀企业家、高级工程师、行业专家作兼职创新创业导师,建立95人的校级专兼职创新创业导师队伍,其中4人入选进国家级创新创业导师库,29人入选省级创新创业导师库。组织开展SIYB师资培训、《创业基础》翻转课堂、电子商务等师资培训,拥有KAB讲师、SYB讲师、创业咨询师31人。为提升教师的实践应用创新能力,制定了“双师双能型”教师培养计划,每年均选派20位教师到企事业单位进行实践锻炼,目前“双师双能型”教师161人,占专人教师24%。

创建“4443”创新创业实践育人体系。围绕着大学生创新创业品质塑造、职业素养培养,以专业能力提升、实践能力、应用能力和创新创业能力为主线,构建“4443”创新创业实践育人体系,并落实在人才培养方案中,三维一体的实践平台提供有力保障。

加大实践基地建设投入。学校每年预算3000万投入实践基地建设,基本形成校内、校外、虚拟仿真三维立体化创新创业实践平台,为实施创新创业实践提供强有力支撑,在创新创业品质塑造、培养学生谋事业、创事业能力上发挥巨大作用,学生创新创业能力明显提升。

深化校政校企合作。一是加强校企合作。如2014年以计算机科学技术专业为试点,与北京大唐移动通信有限公司合作,投资2000万用于专业建设,开展基于“共建实验室、共定培养方案、共同培养学生、共同安排实习、共同解决就业”的“5C”产教合作模式。二是加强校政合作。学校与毕节市人力资源和社会保障局共同推进培养大学生创业能力提升、创业实践孵化、创业服务地方、创业理论研究等五个方面12个子项目的“512工程”;与毕节市市委宣传部共建广播电视学专业,政府部门和传媒机构的专家进入专业建设委员会,参与到教学全过程。目前已开展校政校企合作单位227家。

建设创新创业服务“金三角”。由就业指导部门负责创业项目实践指导,团委负责创新创业活动开展,创新创业园区负责创新创业项目管理,注重学生创新创业实践项目培育,实现“成活-成长-成熟”三级目标。2013-2018年度,设置创业基金125万,扶持和指导大学生创业项目65个,注册企业(个体)40个,服务学生1000余人次。

构建校内-校外多级创新创业信息化网络体系。一是提供网络服务。学校建设“创新创业信息网”专题网站,为学生提供政策法规、公司注册、典型案例、互动交流等服务,学生满意度达到90%以上。二是开展网络宣传。充分利用贵工程易班、青年之声等网络平台,以学院为单位开展创新创业线上活动,宣传创业典型事迹。三是搭建创业就业信息平台。学校建设“就业信息网”,并借力“新职业网”、贵州省就业工作办公室网站等平台,整合资源,为学生提供创业就业信息,提升指导服务质量。

提升创新创业学生社团服务水平。学校支持建设创新创业社团7个,以创新创业沙龙、创新创业读书会等各种形式组织举行创新创业讲座15场,认真开展专业技能培训、竞技和比赛等活动,覆盖2000余名学生,学生创新创业竞争力。同时,积极开展创新创业实践活动,组织学生参与“互联网+”“挑战杯”“创青春”等国家级创新创业大赛。第三届全国“互联网+”大学生创新创业大赛全校共有133个团队近六百余人参与,其中李章取同学“基于精准扶贫的高寒地区中药材种植”项目获国家级铜奖,学校获省级优秀组织奖。第四届全国“互联网+”大学生创新创业大赛我校有103支团队约五百人参与,其中“‘大方半夏’走出国门助力精准扶贫”项目获青年红色筑梦之旅赛道省级银奖。基于学校大学生的创业故事,拍摄制作了40件“我的创新创业故事”作品参加第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“我的创新创业故事”暨微视频征集活动,全国有122件作品获奖,学校有6件作品获视频类优秀奖,是贵州省唯一获此奖项的学校。

强化学生创新创业技能。近年来,校、省、国家级大学生创新创业训练计划立项数逐年递增,2016年获得国家级18项、省级39项;2017年获国家级42项、省级89项;2018年再创新高,国家级49项、省级立项168项,立项数位居全省第二。目前,在校生参与创新创业训练计划项目人数的达10%以上。

创新创业工作成绩显著。目前,学校创新创业工作成效显著,获批贵州省创新创业教育改革示范高校,流沧众创空间获批贵州省省级众创空间,获得“互联网+”创新创业大赛组织奖,毕节市全民创业大赛突出贡献奖等荣誉。经贵州日报、乌蒙日报、毕节市电视台、微信公众号等媒体报道34次,社会反响较好。

创新创业典型持续涌现。近年来,学校创新创业团队项目119个,其中创业团队54个。如威宁道地中药材专业合作社负责人李章取,联合农户78户,带领脱贫致富15户,产值100万元,《基于精准扶贫的高寒地区中药材种植》获得第三届“互联网+”大学生创新创业大赛国家级铜奖和“中国创翼”青年创新创业大赛“创翼之星”称号。异彩图文广告公司负责人刘晓刚,现旗下公司四个,年盈利千万元,提供就业岗位50个。另外培育贵州扶宝电商有限公司、如扬文化传媒有限公司、艺阳文化工作室等创业团队,涌现出詹发超、蒋茂如、赵誉翔等一批优秀的创业典型,成功创业案例被贵州日报、乌蒙日报、毕节市电视台等多家媒体宣传报道。

此次我校荣膺全国创新创业典型经验高校,是教育部对我校人才培养质量和创新创业教育工作的充分肯定。学校将以此为契机,进一步深化创新创业教育改革,在大学生创新创业训练计划(包含创新训练项目、创业训练项目、创业实践项目)、大学生创新创业训练营、创新创业金课打造等方面进行探索实践,继续营造创新创业氛围,不断提升就业创业指导服务水平,提高互联网+等双创竞赛成绩,打造创新创业教育升级版,促进毕业生更高质量就业创业,开创学校创新创业工作新局面。